Artículo de opinión

14 de mayo de 2024

La ley 1715 de 2014. Una década después

“El sol quema con la misma luz que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos ven la luz, los desagradecidos sólo ven las manchas”.

José Martí

Por: Amylkar David Acosta Medina

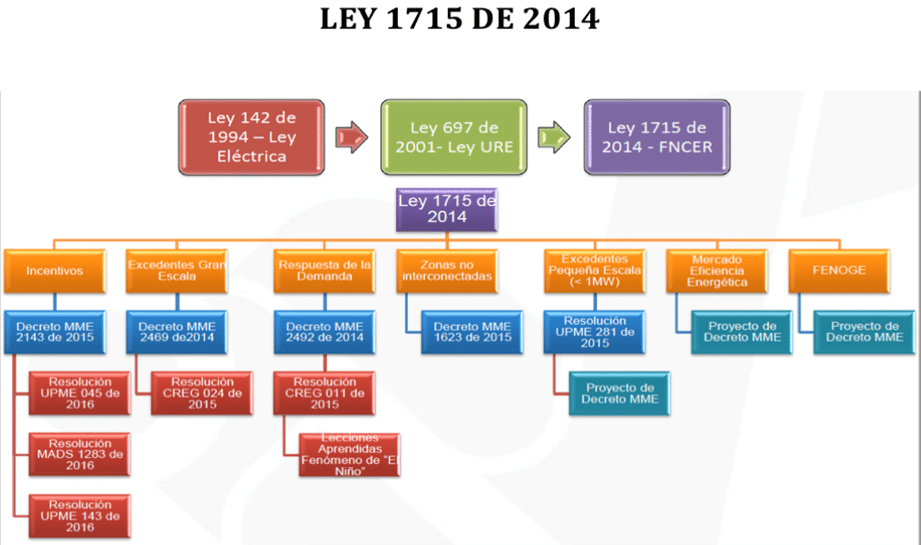

Arribamos a los primeros diez años de vigencia de la Ley 1715 de 2014, coincidente con los treinta años de haber entrado en vigor las leyes siameses 142 y 143 de 1994, la de servicios públicos y la Ley eléctrica, respectivamente. Su trámite y aprobación por parte del Congreso, así como su importancia y trascendencia son una muestra palmaria de lo que es posible lograr cuando funciona de la mejor manera el precepto constitucional de la colaboración armónica de las tres ramas del poder. Partió de una iniciativa congresional, fue el Senador José David Name quien radicó el proyecto y por nuestra parte, desde el Ministerio de Minas y Energía, le brindamos todo el apoyo y asesoría a él y a su unidad legislativa para la ponencia del mismo, a través de la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME), con la coordinación de su Directora Ángela Cadena. La Ley fue sancionada el 2 de mayo y promulgada mediante su publicación en la Gaceta oficial el 13 del mismo mes.

Sea esta la oportunidad para ponderar su expedición, pues para lograr este cometido, así como los desarrollos legislativos precedentes, fue menester salvar obstáculos en su trámite y superar muchas barreras, pues como lo afirmó Nicolás Maquiavelo “no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que introducir nuevas leyes. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se benefician con las leyes antiguas y no se granjean sino enemistades”. ¡Tal cual!

ANTECEDENTES

Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos ellos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el Cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma, muy en línea con la tendencia a nivel mundial luego de la gran crisis energética que tuvo su detonante en la guerra del Yom Kipur en octubre de 1973[1].

Colombia, además, por fuerza de las circunstancias, debido a la pérdida de la autosuficiencia petrolera, que se prolongó por una década (1975 – 1985), encontró en el gas natural su tabla de salvación. Pero fue el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio, durante la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas, quien le dio el mayor impulso en Colombia a la masificación del uso del gas natural, hoy considerado como el combustible de la Transición energética en las postrimerías de los años 80 del siglo XX, con su programa Gas para el cambio.

Ya, en los albores del siglo XXI, gracias la Ley 693 de 2001, de mi autoría, y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

En efecto, la cadena de los biocombustibles contribuyeron en el 2023 con la reducción de 3.2 millones de toneladas de CO2 equivalente y 130 toneladas de material particulado. Contribuyen, además, a la seguridad energética del país, ya que el porcentaje en las mezclas, que oscilan alrededor del 10% equivalen a la producción de 60.000 barriles/día de un yacimiento de crudo que no se agota. Y de contera los cultivos de caña de azúcar y palma africana, de los cuales se obtiene la materia prima, han ampliado la frontera agrícola, generando empleo e ingresos en el campo y representan el 5.8% del PIB agrícola y el 0.4% del PIB nacional.

La Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en mi calidad de Senador de la República, constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático. A través de ella se declaró el uso racional y eficiente de la energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, tendiente a garantizar el abastecimiento de la energía optimizando su uso, la competitividad de la economía, la protección al consumidor, amén de la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias. La Resolución 180919 del 2010 reglamentó esta Ley y el CONPES 3700 de 2011 estableció la estrategia para su implementación.

Como una muestra más de nuestro compromiso con la reducción de dichas emisiones y la promoción de las FNCER dimos los pasos conducentes para la adhesión de Colombia a la Agencia Internacional de Energías renovables (IRENA), ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1665 de 2013. En esta misma dirección, expedí a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía la Resolución 9 – 0325 fechada el 25 de marzo de 2014, “por medio de la cual se adoptan los criterios de los planes de mitigación en los sectores de energía eléctrica, minería e hidrocarburos”. En virtud de la misma se establecieron los lineamientos de política para la reducción de las emisiones de GEI y la huella de carbono en desarrollo de sus actividades.

LA LEY 1715 DE 2014

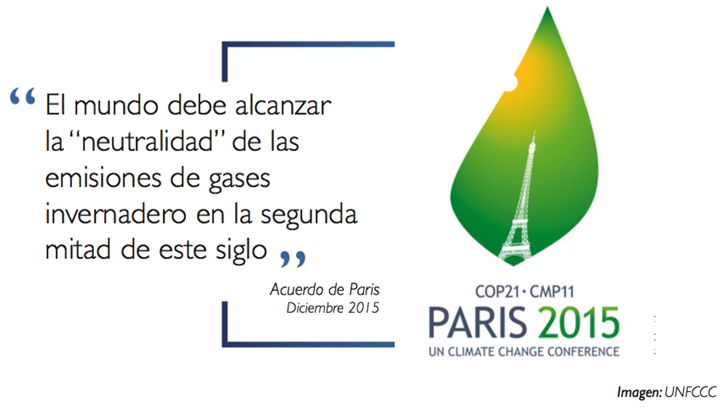

Hay un antes y un después del año 2015, durante el cual se aprobaron los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que fue una iniciativa de Colombia acogida por las Naciones Unidas, de los cuales el 7º tiene que ver con el derecho al acceso a la energía limpia por parte de los ciudadanos y el 13º que se refiere a la Acción climática para combatir la variabilidad climática. Y finalizando el mismo año se suscribió por parte de 175 presidentes y jefes de Estado de igual número de países, en el marco de la XXI Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 21), el denominado Acuerdo de París, que propende por la descarbonización de la economía, el cual fue ratificado por el Congreso de la República a través de la Ley 1844 de 2017. Estos son dos retos que encara Colombia, que deberá cumplir con su compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el año 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Desde entonces se planteó la Transición energética como una de las estrategias para lograrlo.

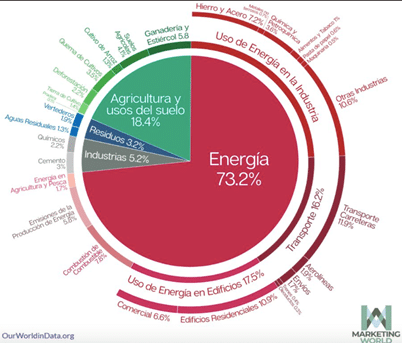

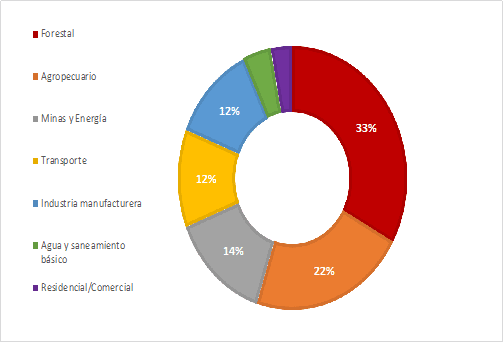

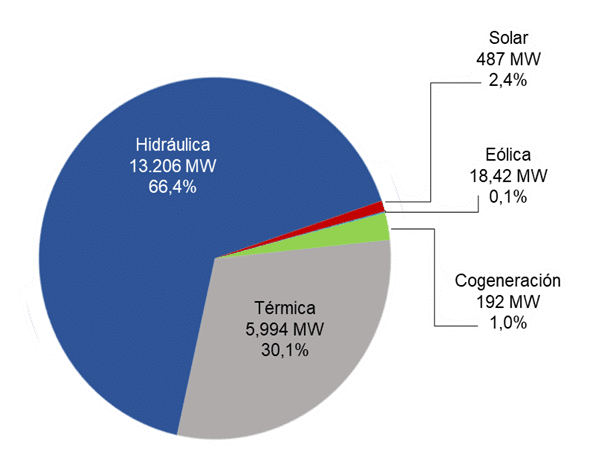

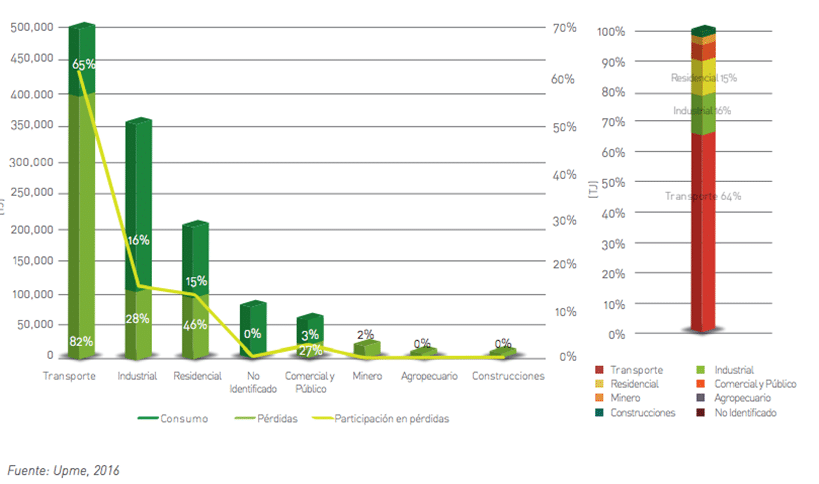

Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la Transición energética tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país, la que históricamente se ha caracterizado por la preponderancia de la energía hídrica, con el 66.4% de participación, la térmica con el 30.1%. Entre tanto, la generación eólica y solar sigue siendo marginal, participando con sólo el 2.5%, a contrario sensu del resto del mundo en donde prima la generación térmica, superando el 60%. Aunque en Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde el sector energético participa con el 73.2% de sus emisiones de GEI, estas representan el 34%, de las cuales la generación de energía a lo sumo representan 5 puntos porcentuales de las mismas.

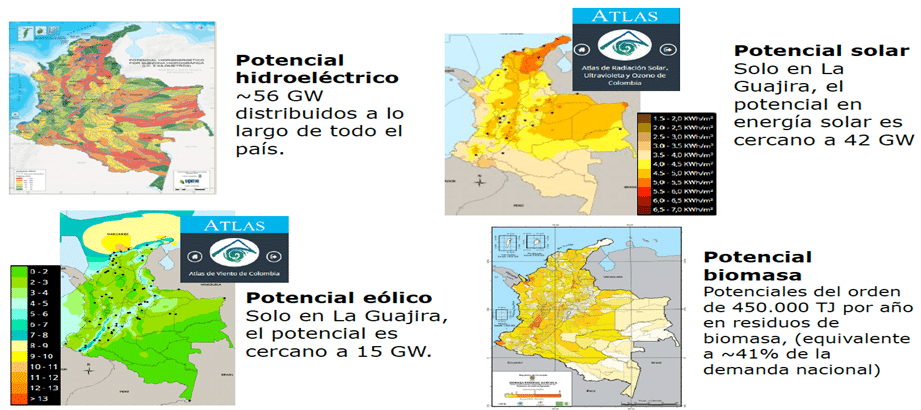

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándonos a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”, que es de lo que se trata con la Transición energética. Partimos de la premisa de que Colombia posee un enorme potencial y variedad de FNCER, destacándose entre ellas la eólica, la solar – fotovoltaica, la generación a filo de agua mediante pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), la geotermia, la biomasa y el hidrógeno. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios, entre otros: deducción del monto invertido en la determinación del impuesto sobre la renta, la depreciación acelerada, la exclusión de bienes y servicios del IVA y la exención de gravámenes arancelarios.

Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios. Huelga decir que la eficacia de los incentivos depende en gran medida de las normas regulatorias y de la estabilidad de estas. A guisa de ejemplo mencionemos lo que pasó con la disposición que incrementó, de un momento a otro, sin vísperas, la transferencia diferencial a las comunidades a las que estaban obligadas las empresas desarrolladoras de los proyectos, del 1% de las ventas brutas de energía, contemplada en el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de desarrollo (2018 – 2022) al 6% (¡!) previsto en el artículo 233 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo (2022 – 2026), sólo 4 años después (¡!), cambiando las reglas del juego en pleno juego, a contrapelo del espíritu y la letra de las leyes 1715 y 2099 y de contera afectando la viabilidad financiera de los mismos.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza parcialmente. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema. Pero en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La Transición energética posee 4 dimensiones (4D): la digitalización, la descarbonización, la descentralización y la democratización. No existe una receta universal para la Transición energética, cada país se debe dar su propia Hoja de ruta, consultando sus propias realidades, por ello he planteado la necesidad de que en nuestro país se implemente una Transición energética a la colombiana[2]. La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), que para mayo del 2023 su Despacho daría a conocer la Hoja de ruta de la Transición energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

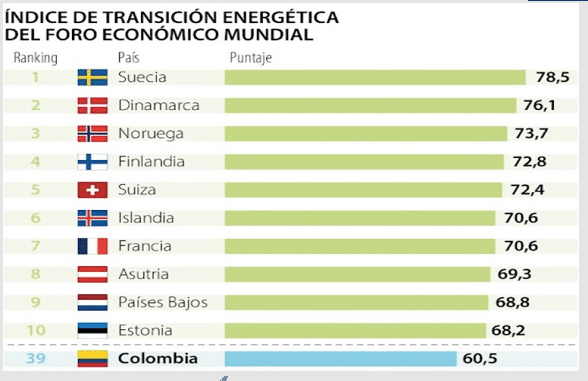

LAS FALLAS EN SU IMPLEMENTACIÓN

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), solo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para instalar parques para generar energía eólica en La Guajira. Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021, esta vez convergente o de “dos puntas”, a la que concurrieron generadores y comercializadores. Sumadas las dos subastas se asignaron 2.400 MW. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición energética, a tal punto que en el ranking del Foro económico mundial (FEM) del índice de Transición energética Colombia en 2021 se ubicó en el puesto 29º, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de 3º en Latinoamérica.

Pero, ¿qué sucedió después? Los primeros parques eólicos han debido entrar en el 2022 y hasta la fecha ninguno de ellos está en operación. Al final del día sólo se cuenta con los 1.7 GW instalados de FNCER en granjas solares – fotovoltaicas. Como quedó dicho anteriormente esta es la hora que no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la Transición energética justa, que dé señales claras de hacia dónde vamos, amén de lo errático de las políticas y las decisiones de gobierno, que tiene en la interinidad de la CREG su epítome, que generan incertidumbre y desconfianza a los inversionistas, ahuyentándolos y sin ellos la Transición energética no será posible, ya que su costo a 2035, según estimativos del experto Juan Benavides es del orden de los US $38.000 millones[3]. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29º al 39º a nivel global y en Latinoamérica pasó del 3º al 6º lugar[4].

Es de anotar que la actual administración en cabeza del Ministerio de Minas y Energía ha dejado de lado los avances que se habían dado en la estructuración de la Hoja de ruta de la Transición energética. Recordemos que por mandato del Congreso, a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de desarrollo (2018 – 2022), convocó e integró una “Misión de Transformación energética y modernización de la industria eléctrica”, compuesta por 20 expertos nacionales y extranjeros, que tuvo como lema “construyendo la hoja de ruta para la energía del futuro”. Tal como lo dispuso el legislador, se trataba de “definir la Hoja de ruta de la Transición energética, que incluya cambios de arquitectura del mercado eléctrico y de funcionamiento de las entidades sectoriales, así como su articulación con otros sectores”[5]. ¡Ni más ni menos!

La misma tuvo por objetivo aprestarse para enfrentar los nuevos desafíos que planteaba la necesidad de modernizar y adecuar el diseño institucional y regulatorio, con el fin de facilitar la integración a la matriz eléctrica las nuevas tecnologías y los nuevos agentes a que estas dan lugar. La misma entregó sus conclusiones y recomendaciones en agosto de 2021, las cuales sirvieron de base para la formulación y estructuración del Documento CONPES 4075 de enero de 2022, que condensa la Política de Transición energética. Si se tratara de construir sobre lo construido, el actual Gobierno tendría allí los insumos necesarios para construir su propia estrategia imprimiéndole su propia impronta.

LOS RETOS Y DESAFÍOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Bueno es advertir que el sector eléctrico atraviesa por una crisis estructural muy grave, que representa una amenaza para la confiabilidad y firmeza del Sistema interconectado nacional[6]. Ello se debe fundamentalmente al atraso en la ejecución y a la siniestralidad de muchos proyectos tanto de generación como de transmisión. Según la Presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), Natalia Gutiérrez, “sólo 6 de 10 MW de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada”[7], lo cual mueve a la preocupación sobre las perspectivas hacia el mediano y largo plazo.

Tanto más en cuanto que en la más reciente subasta, que tuvo lugar en febrero de este año, las asignaciones, a falta de apetito de parte de las empresas que podrían estar interesadas, fueron insuficientes para satisfacer la demanda prevista para los años 2027 – 2028. Y lo que es más grave el 99% de los 4.441 MW asignados corresponde a proyectos solar-fotovoltaicos, los cuales, por ser intermitentes, requieren contar con respaldo, ya sea hídrico o térmico. La propia UPME prevé, desde ya, que mientras que para entonces la demanda de energía será del orden de 263 MWHD, la Oferta de Energía en Firme (OEF) será del orden de 249 GWHD. Es decir, que está cantado el déficit de 14 GWHD, razón por la cual hay premura para que se convoque otra subasta para conjurarlo.

Además de no contar aún con la Hoja de ruta de la Transición energética justa, el sector se ha visto afectado por una política errática por parte del Ministerio de Minas y Energía. A ello se vino a añadir la inoperancia de la CREG, que sigue sin superar su interinidad, debido a la tozudez del Gobierno que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los expertos comisionados de la CREG, a pesar de los reiterados requerimientos de la Procuraduría y de la orden impartida por parte del Tribunal administrativo de Cundinamarca para que procediera en consecuencia, dándole un plazo perentorio de 30 días para que lo hiciera y el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado dejando en firme dicha decisión que había sido apelada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Este se ha convertido en el nudo gordiano de la actual crisis, que sólo el Gobierno puede desatar[8].

Otro factor que conspira contra las posibilidades de avanzar y consolidar la Transición energética es el clima de incertidumbre y desconfianza que ha sembrado el Gobierno con su aversión por el actual Sistema, al que califica o mejor descalifica como “neoliberal”, para justificar su propósito de cambiar de cuajo la institucionalidad vigente que tiene en las leyes 142 y 143 de 1994 sus dos pilares, pretendiendo hacer trizas de las mismas[9]. Según el Ministro Andrés Camacho “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”[10].

Pero, contrariamente a lo sostenido por el Ministro sin fundamento alguno, el Foro económico Mundial (FEM) destaca en su Informe anual a Colombia, ocupando el 8º lugar entre 126 países considerados por el buen desempeño de su arquitectura energética. Para ocupar ese lugar de privilegio se tuvo en consideración el acceso a la energía de la gente en las tres dimensiones del conocido “triángulo de la energía”: a) accesibilidad, b) sostenibilidad medioambiental y c) seguridad y acceso. Por su parte, el Consejo Mundial de Energía (WEC, por su sigla en inglés), luego de evaluar su Trilema, que contempla la seguridad, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental, ubica a Colombia en el puesto 35 a nivel global entre 130 países y el 6º lugar entre los países de Latinoamérica, obteniendo un puntaje de 72.3 sobre 100.

Es claro que la institucionalidad no se puede confundir con el statu quo, la misma es susceptible de mejoras, para lo cual se deben introducir ajustes, reformas, para un mayor y mejor acoplamiento de las nuevas FNCER que se están integrando a la matriz eléctrica, pero sin pretender hacer tabla rasa de la normatividad vigente, sin reparar en el daño que se le puede infligir al Sistema. Bien dijo el poeta Antonio Machado que “el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”. En este sentido, son atendibles los llamados y sugerencias de los expertos en el tema, dándole cabida tanto a la crítica como la autocrítica.

Coincido con el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Isaac Dyner en que los incentivos contemplados en las leyes 1715 y 2199 han mostrado “problemas complicados”[11] en su implementación, que le restan efectividad, como también en la imperiosa necesidad y la “obligación del gobierno de acompañar a los agentes y a las comunidades, no es función de las empresas suplir las carencias de Estado”[12] en los territorios en donde se ejecutan los proyectos. En los territorios en donde se desarrollan los proyectos se echa de menos la presencia del Estado, a ello hay que ponerle correctivos prontamente.

Comparto también su llamado a imitar los pasos dados en el Reino Unido, que cuenta con una sólida arquitectura energética y ha estado a la vanguardia de la Transición energética, citando a la Secretaría de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, cuando afirma que “a medida que el sistema evoluciona a nuestro alrededor ´no hacer nada´ no es una opción: los arreglos existentes se volverán más difíciles de operar y bloquearán un camino de alto costo hacia la transición”[13]. Sobre todo, cuando enfatiza que “los acuerdos de mercado eficaces…son claves para ofrecer un sistema de bajo costo…para los consumidores”[14].

Con respecto a este último aspecto la controversia está servida, sobre todo debido a la espiral alcista de los precios en Bolsa y de las tarifas de energía en los últimos dos años, lo que obliga a explorar caminos para asegurarnos de que unos y otras obedezcan a los parámetros establecidos en la Ley de servicios públicos, consultando los dos principios básicos allí establecidos: la suficiencia financiera de las empresas generadoras y los costos eficientes.

La Presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (ASOENERGÍA), Sandra Fonseca, llama la atención sobre el “sistema de definición de precios de Bolsa de energía, formada por oferta de precios, para fijar el precio marginal de Bolsa”[15]. Para ella, este “es un modelo ideal que funcionó mientras se logró una expansión adecuada y oportuna. Sin embargo, hace varios años que la expansión viene rezagándose, no sólo en generación sino en transmisión”[16], lo cual da pábulo para la especulación y causa distorsiones que presionan al alza excesiva del precio en Bolsa. Por ello plantea que “mientras no se logre una expansión oportuna que asegure la competencia y la eficiencia en generación efectiva, el modelo de despacho en la Bolsa debe ser de costos marginales y no de precios marginales, para prevenir potenciales especulaciones. Esta condición suspensiva debería ser adoptada por la CREG dada la situación actual”[17].

Concuerdo con ella en que “mientras esto no se tenga, no se puede contar con precios de Bolsa o contratos competitivos y por tanto no habrá tarifas justas”[18]. Superado el actual desbalance entre la oferta y la demanda de energía, contando con un sistema interconectado nacional (SIN) robusto y diversificado, su operación será a otro precio. Pero, para llegar a ello se requiere contar con una CREG integrada, como lo manda la Ley, por expertos competentes y experimentados, que no son escasos en Colombia como ha sugerido el Ministro Camacho. Este es un asunto que no se puede abordar en volandas, demanda mucha sindéresis y un enfoque holístico, basado en estudios previos, con criterio técnico, sin dogmatismos ni sectarismos, ajeno a ideologismos, poniendo en el centro a los usuarios, pero sin caer en la falsa dicotomía de contraponer el interés de estos a los de las empresas, porque si estas fallan ellos serán los primeros perjudicados. Pretender separarlos es como intentar aplaudir con una sola mano.

Una de las asignaturas pendientes de la Transición energética es la atinente al incentivo y la promoción de la eficiencia energética, contemplados tanto en la Ley 1715 como en la 2099. Ello es tan imperativo y acuciante habida cuenta de que la eficiencia energética en Colombia, de acuerdo con el Plan Energético Nacional (PEN) 2020 – 2050, “la energía útil es apenas el 31% de la final y la ineficiencia en el consumo es del orden del 67%, situación que le cuesta anualmente al país entre US $6.600 y US $11.000 millones”[19]. Y es bien sabido que la energía más barata es la que se mide en negavatios y no en megavatios, la que no se consume gracias a su uso racional y eficiente.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, se impone la necesidad de reconfigurar la Red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del nuevo Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas. Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración y gestión con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento (M), para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

[1] Amylkar D. Acosta M. La historia no contada del gas natural en Colombia. Noviembre de 2023

[2] Amylkar D. Acosta M. La Transición energética a la colombiana. Septiembre, 5 de 2022

[3] La República. Octubre, 8 de 2022

[4] Amylkar D. Acosta M. Acelerando em neutro. Mayo, 24 de 2023/ La Transición energética en pausa. Junio, 2 de 2023

[5] PND 2018 – 2022. Bases del Plan

[6] Amylkar D. Acosta M. El riesgo inmanente del racionamiento de energía. Mayo, 20 de 2023/ El riesgo inminente del racionamiento de energía. Julio, 22 de 2023/ La amenaza del racionamiento de energía. Abril, 12 de 2024.

[7] El Tiempo. Marzo, 12 de 2024

[8] Amylkar Acosta M. La CREG al garete. Noviembre, 11 de 2023/ La comedia de la CREG en seis actos. Febrero, 2 de 2024/ De vuelta a la interinidad de la CREG. Febrero, 23 de 2024

[9] Amylkar D. Acosta M. Propuestas sin respuestas. Marzo, 13 de 2024

[10] Cuenta X. Marzo, 5 de 2024

[11] La República. Mayo, 11 de 2024

[12] Ídem

[13] Ídem

[14] Ídem

[15] La República. Septiembre, 2 de 2023

[16] Ídem

[17] Ídem

[18] El Heraldo. Mayo, 12 de 2024

[19] UPME. Plan de acción indicativo PROURE. 2020